一般に販売されているコーヒーのパッケージには、背面などに枠で囲われた、品名・内容量・賞味期限などの情報が一括で表示されています。

これには、「全日本コーヒー公正取引協議会」が定めた自主規制(ルール)である「コーヒーの表示に関する公正競争規約」に則った表示をすることが求められています。

本記事では、この「コーヒーの表示に関する公正競争規約」に則った、レギュラーコーヒーの一括表示方法(記載事項)やブレンドなど、その他の表示方法(記載事項)を、詳しく解説します。

コーヒー豆を販売するにあたり、パッケージに一括で表示する必要のある記載事項のルールが知りたい。という方の参考になれば幸いです。

コーヒーの表示に関する公正競争規約

レギュラーコーヒー、インスタントコーヒーにかかわらず、一般に販売されているコーヒーのパッケージには、背面などに枠で囲われた、品名・内容量・賞味期限などの情報が一括で表示されています。

これを一括表示と言い、消費者の商品選択に必要な情報が、まとめて記載されています。

これには、商品の選択に必要な情報が正しく提供されることによって、消費者が安心して購入できるように、景品表示法の規定により、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、「全日本コーヒー公正取引協議会」が定めた自主規制(ルール)である「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約」に則った表示をすることが求められています。

本記事では、この「コーヒーの表示に関する公正競争規約」に則った、レギュラーコーヒーの一括表示方法(記載事項)やブレンドなど、その他の表示方法(記載事項)を、詳しく解説します。

レギュラーコーヒーの一括表示方法(記載事項)

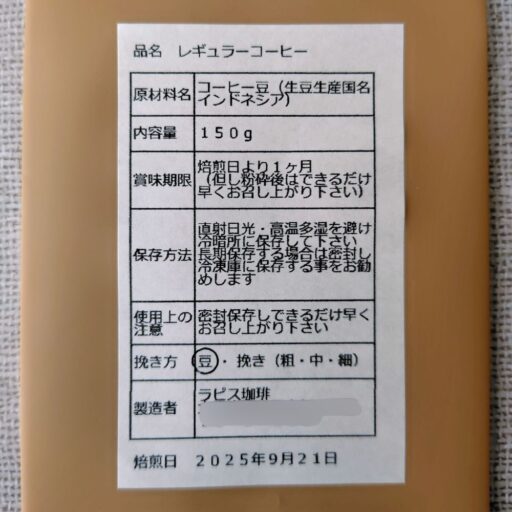

事業者(コーヒー製造者)は、コーヒーの容器又は包装の見やすい場所に、次に掲げる事項を、消費者に分かりやすい用語により明瞭に一括して枠内に表示しなければなりません。

品名

「品名」の文字の後に「レギュラーコーヒー」と表示します。

外見上、挽いたコーヒーか豆のままのコーヒーかを判別できないこともあるため、他の記載事項から明らかでない場合は、挽いたコーヒーは「レギュラーコーヒー(粉)」、豆のままのコーヒーは「レギュラーコーヒー(豆)」と表示します。

原材料名・生豆生産国名

「原材料名」の文字の後に「コーヒー豆」と表示し、次に括弧内に「生豆生産国名」の見出しを付けて、そのコーヒー生豆の生産国名を表示します。

ブレンドされている場合は、生豆生産国のうち主要なものについて、その国名を原則として重量の多い順に表示します。

3か国以上使用している場合は、生豆の生産国のうちその国名を原材料に占める重量の割合の高いものから順に2か国以上表示し、それ以外の国名については「その他」又は「他」と表示します。

この場合の記載例は、「コーヒー豆(生豆生産国名 ブラジル・コロンビア 他)」となります。

内容量

「内容量」の文字の後に、グラム(g)又は、キログラム(kg)の単位で、単位を明記して表示します。

賞味期限

開封前の状態で、定められた方法により保存した場合に、「品質が変わらずにおいしく賞味できる」と、事業者が認める期限(を示す年月日)を、「賞味期限」の文字の後に表示します。

一括表示欄に記載することができない場合は、「賞味期限は枠外上部に記載」など、記載箇所を指定する方法で、別の箇所に記載することができます。

保存方法

「保存方法」の文字の後に、「直射日光を避ける。」「高温多湿を避ける。」など、具体的に表示します。

使用上の注意

「使用上の注意」の文字の後に、「開封後はできるだけ早く使用する。」「濡れたスプーン等は使用しない。」「火傷に注意する。」など、具体的に表示します。

挽き方

レギュラーコーヒー粉製品については、「挽き方」の文字の後に、「粗(荒)挽き」「中挽き」「中細挽き」「細挽き」「極細挽き」と表示します。

レギュラーコーヒー豆製品については、挽き方の表示はしません。

事業者(コーヒー製造者)の氏名又は名称及び住所又は所在地

表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所又は所在地を表示します。

製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称

上記「事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地」と同一である場合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称を省略することができます。

焙煎日の記載は任意

規約によると、「賞味期限」の表示は必要ですが、「焙煎日」の表示は必ずしも、必要ありません。

つまり「焙煎日」の記載は任意なので、表示をするか、しないかは、事業者(コーヒー製造者)の自由で、表示がなくても規約違反ということにはなりません。

しかし、個人的には「焙煎日」は消費者にとって、商品の選択に必要な、とくに重要な情報だと考えていますので、表示するようにしています。

購入する側の立場にたてば、とても知りたい情報ですから「焙煎日」の表示があることで、豆の鮮度にもこだわりのある、信頼できる事業者(コーヒー製造者)だと見てもらえるのではないでしょうか。

その他の表示方法(記載事項)

• ブレンド表示

「○○○ブレンド」と表示する場合は、当該コーヒー生豆を30パーセント以上使用しているものに限り表示することができます。

• 特定銘柄のコーヒー

「ブルーマウンテン」や「ハワイコナ」など特定の商品には、その名称を付けるために必要な定義が設けられています。

こうしたものを「特定銘柄」と呼んで、次のように例示されています。

| 名称 | 定義 |

|---|---|

| ブルーマウンテン | ジャマイカ・ブルーマウンテン地区にて生産されたアラビカ種コーヒー豆をいう。 |

| ハイマウンテン | ジャマイカ・ハイマウンテン地区にて生産されたアラビカ種コーヒー豆をいう。 |

| ジャマイカ | ジャマイカにて生産されたアラビカ種コーヒー豆のうち、上記以外のものをいう。 |

| クリスタルマウンテン | キューバにて生産された同国輸出規格に基づくアラビカ種コーヒー豆をいう。 |

| グアテマラアンテイグア | グアテマラ・アンテイグア地区にて生産されたアラビカ種コーヒー豆をいう。 |

| コロンビアスプレモ | コロンビアにて生産された同国輸出規格に基づくアラビカ種コーヒー豆・スプレモをいう。 |

| モカハラー | エチオピア・ハラー地区にて生産されたアラビカ種コーヒー豆をいう。 |

| モカマタリ | イエメンにて生産されたアラビカ種コーヒー豆をいう。 |

| キリマンジャロ | タンザニアにて生産されたアラビカ種コーヒー豆をいう。ただし、ブコバ地区でとれるアラビカ種コーヒー豆は含まない(※)。 |

| トラジャ | インドネシアのスラウェシ島トラジャ地区にて生産されたアラビカ種コーヒー豆をいう。 |

| カロシ | インドネシアのスラウェシ島カロシ地区にて生産されたアラビカ種コーヒー豆をいう。 |

| ガヨマウンテン | インドネシアのスマトラ島タケンゴン地区にて生産されたアラビカ種コーヒー豆をいう。 |

| マンデリン | インドネシアの北スマトラ州及びアチェ州(タケンゴン周辺のガヨマウンテン生産地区を除く)にて生産されたアラビカ種コーヒー豆をいう。 |

| ハワイコナ | アメリカのハワイ州南コナ地区及び北コナ地区にて生産されたアラビカ種コーヒー豆をいう。 |

(※)ブコバ地区は、標高が低く品質が良くないため、本来、標高が高く品質の良いタンザニアのコーヒーにそぐわないことから、キリマンジャロの定義から外されました。

• 焙煎方法(熱源)の冠表示

1.熱源名(炭焼き、炭火焼など)の表示

「炭焼きコーヒー」など、特定の熱源名を冠した表示を行う場合は、焙煎開始時から終了するまでの一貫工程において、同一の熱源を用いた場合に限られます。

2.熱源名のブレンド表示

特定の熱源名を冠して「炭火焼コーヒーブレンド」と表示することができるのは、ブレンドされているコーヒーの種類全てが、表示される特定の熱源のみによって焙煎された場合に限られます。

3.産地、品種、銘柄名に製法上の特性を併記した冠表示

冠表示との併記をする場合は、特定の銘柄コーヒーが30パーセント以上ブレンドされており、かつ全てのコーヒーが特定の熱源のみによって焙煎された場合に限って冠表示を併記することができます。

例えば、「炭焼モカブレンド」や「ブルーマウンテン炭焼ブレンド」は、いずれも特定の銘柄として、それぞれ「モカ」や「ブルーマウンテン」が30パーセント以上使用されていることは勿論のこと、ブレンドされる他のコーヒーも含め全ての熱源に炭を用いて焙煎されたものに限られます。

4.遠赤外線焙煎コーヒーについての表示

加熱焙煎装置名を冠しての表示として「遠赤外線セラミックヒーター焙煎」という表示が妥当ですが、「ヒーター」を省略して「遠赤外線セラミック焙煎」又は「セラミック遠赤外線焙煎」としても差し支えありません。

• カフェインレスコーヒーの表示

カフェインを90パーセント以上除去したコーヒーにあっては、「カフェインレスコーヒー」、「デカフェネィテッドコーヒー」などと表示します。

まとめ

一般に販売されているコーヒーのパッケージには、背面などに枠で囲われた、品名・内容量・賞味期限などの情報が一括で表示されています。

これには、商品の選択に必要な情報が正しく提供されることによって、消費者が安心して購入できるように、「全日本コーヒー公正取引協議会」が定めた自主規制(ルール)である「コーヒーの表示に関する公正競争規約」に則った表示をすることが求められています。

消費者に、信頼できる事業者(コーヒー製造者)だと見てもらうためにも、購入する側の立場に立って、知りたい情報を、正しく表示することを心がけましょう。