そもそもコーヒーとは何なのか、考えたことがありますか?

さすがに「コーヒーの木に、あの茶褐色のコーヒー豆がなる」と考えている人はいないと思いますが、この記事では、世界の産地で栽培されるコーヒーノキからどのようにして、あの茶褐色のコーヒー豆が出来るのかを丁寧に解説しています。

コーヒーノキとは、どんな植物か?

コーヒーノキは、アカネ科コーヒーノキ属に属する熱帯植物です。

アカネ科コーヒーノキ属に属する常緑樹

発芽から3年~5年でで開花および結実が可能となり、ジャスミンに似た香りの白い花を咲かせます。その後50年~60年に渡り、コーヒーチェリーと呼ばれる果実を付けます。

果実は通常、赤または紫で、黄色の品種もあります。果実が成熟するまでには約9か月かかり、熟した果肉は甘く食べられますが、量が僅かなので利用されていません。

アラビカ種とカネフォラ種

コーヒーノキ属に分類される植物は数十種ありますが、その中で飲用目的で栽培され流通しているのは全生産量の60%程度を占める「アラビカ種」とそれに次ぐ40%程度の生産量の「カネフォラ種」の2つです。

カネフォラ種とはいわゆる「ロブスタ」のことで、ロブスタは、カネフォラ種の品種の1つにすぎないのですが、その知名度が高く、カネフォラ種の代名詞になっています。

その他「リベリカ種」もありますが、商用としては扱われていません。

• アラビカ種

アラビカ種は、世界中で最も多く栽培され、低地から高地にかけて栽培可能ですが、サビ病等の病害虫に弱い種です。一般にカネフォラ種に比べ、風味、香りともに優れており、ストレートでの飲用に適しています。

• カネフォラ種(ロブスタ)

カネフォラ種(ロブスタ)は、低地で湿潤な土地で栽培され、アラビカ種に比べ病害虫にも強い種です。麦茶のような特有の香ばしさと、酸味がほとんどなく苦味が強いのが特徴で、缶コーヒーやインスタントコーヒーなどの原料に使われることが多く、アラビカ種に加えてブレンドに利用されることもあります。

観葉植物としてのコーヒーノキ

コーヒーノキは常緑で、ツヤのある葉を持ち、また赤い実を長期間にわたって結実させることから、その外観の美しさのために観葉植物として室内で栽培されることがあります。

比較的入手も容易であり、観葉植物としては栽培も、やさしい部類だと言われています。

コーヒーの生産地はどこ?

コーヒーノキの主な栽培地域は赤道を中心として北回帰線と南回帰線との間に分布していて、 これを「コーヒーベルト」と呼んでいます。

アジア・オセアニア

- インドネシア

- ベトナム

- ラオス

- パプアニューギニア

- 東ティモール

- インド

- ハワイ

アフリカ

- エチオピア

- ケニア

- タンザニア

- ウガンダ

- ルワンダ

中米・カリブ海

- メキシコ

- グアテマラ

- エルサルバドル

- ホンジュラス

- ニカラグア

- コスタリカ

- パナマ

- ジャマイカ

南米

- ブラジル

- コロンビア

- エクアドル

- ペルー

日本では?

コーヒーベルトからは外れますが、 日本でも明治時代初期には小笠原諸島で試験栽培が行われ、現在でも少量生産されています。また、沖縄などでも商業的に栽培されています。

コーヒー豆は「豆」ではない?

コーヒー豆は英語で coffee beans と言いますが、豆ではなくて「コーヒーノキ」という植物の実の中に入っている「種子」です。

コーヒーの果実の中でコーヒー豆として扱われるのは種子の部分です。

コーヒーノキの実は、さくらんぼのように赤く熟すことから「コーヒーチェリー」と呼ばれます。

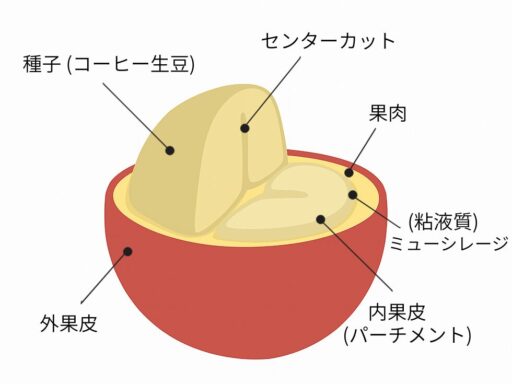

• コーヒーチェリーの構造

コーヒーチェリーは外側から、「外果皮」「果肉」「内果皮(パーチメント)」「種子」という構造になっており、種子の外側を取り除いたものが「生豆(なままめ)」と呼ばれます。

内果皮(パーチメント)の表面にはぬめりが付着しており、このぬめりを「ミューシレージ」と言います。

通常、コーヒーノキの果実には平らな面を向い合わせにして2個の種子が入っていますが、例外もあります。種子の片方の生長が著しく悪い場合、残った1個が果実と同じような丸い形に育ちます。

これを「ピーベリー」や「丸豆」と呼びます。

種子を精製・焙煎したものがコーヒー豆となります。

コーヒーノキの実の中にある種子を精製・焙煎したものがコーヒー豆となります。

まずはコーヒーノキの実の中にある「種子」を取り出し、「精製」という加工工程で「生豆(なままめ)」と呼ばれる状態にします。生豆は、袋詰めされて消費国に向けて輸出されます。

そして、この生豆を「焙煎」という工程で加熱加工することで、私たちが見慣れた、あの茶褐色のコーヒー豆になります。

コーヒーノキ1本からとれるコーヒー豆の量は?

1本のコーヒーノキからとれるコーヒー豆の量は、思ったよりも少なくて、およそ40杯分しかとれません。

もちろん、品種や栽培地によっても違いはありますが、コーヒーノキ1本から実際にとれる果実(コーヒーチェリー)は、年間でおよそ3kg程と言われています。

そこから精製工程を経て生豆にすると、およそ500g程になります。

そしてこの生豆を焙煎工程で加熱加工することで、さらに重量が減り、およそ400g程のコーヒー豆になります。

仮に、コーヒー1杯に10gのコーヒー豆を使用するとすれば、およそ40杯分の計算になります。

1本のコーヒーノキからとれるコーヒー豆の量は、思ったよりも少なくて、とても貴重なことが分かります。

まとめ

- コーヒーノキは、アカネ科コーヒーノキ属に属する熱帯植物です。

- 主な栽培地域は赤道を中心として北回帰線と南回帰線との間に分布していて、 これをコーヒーベルトと呼んでいます。

- コーヒー豆は、豆ではなく、コーヒーノキという植物の実の中に入っている種子です。

- この種子を精製し、焙煎したものがコーヒー豆となります。

- 1本のコーヒーノキから、コーヒー豆は、およそ40杯分しかとれません。