コーヒー生豆の焙煎において、最後の「煎り止め」の工程は、そのコーヒーの香りや味わいを決定づける、最も重要な工程であるといえます。

煎り止めをする際には、豆の外観(色、しわの伸び具合、油の浮き具合)、煙の色や量(特に深入り)、においや香り、音(特にハゼ音)、時間と温度など、様々な判断材料があります。

最終的には、複数の要素に基づいて、複合的に判断することになりますが、本記事では、焙煎度ごとの煎り止めのタイミングを、主に音、特に豆のハゼる音を基準にして判断する方法を紹介します。

手鍋焙煎のような「温度」を判断材料にできない場合でも、この方法であれば、ブレの少ない焙煎度ごとの煎り止めが可能となります。

また「主要なコーヒー生産国別の生豆に適した焙煎度」についても、あくまでも個人的な見解ですが、まとめてみましたので、参考にして頂ければ、幸いです。

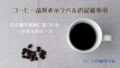

焙煎度の種類

焙煎がどの程度進んだかを示す指標として、一般的に色が用いられます。

この指標を「焙煎度」といい、そのコーヒーがどのくらい酸味があるか、あるいは苦いかの目安にもなります。

日本では、浅煎り、中煎り、中深煎り、深煎りといった分類や、ライトローストからイタリアンローストまでの8段階の分類がよく使われます。

- ライトロースト(Light roast)

- シナモンロースト(Cinnamon roast)

- ミディアムロースト(Medium roast)

- ハイロースト(High roast)

- シティロースト(City roast)

- フルシティロースト(Fullcity roast)

- フレンチロースト(French roast)

- イタリアンロースト(Italian roast)

ただし、これらの分類には、明確な基準はなく、地域や店によって違いのある、あくまで主観的な区分ですので、注意が必要です。

コーヒー焙煎度に関する基礎知識については、別の記事でも紹介していますので、あわせて参考にしてみてください。↓こちらの記事

短時間焙煎と長時間焙煎

同じ色合いのコーヒー豆に仕上げた場合でも、強火で短時間で焙煎したものと、弱火で長く時間をかけて焙煎したものとでは、香りや味わいが明確に違ってきます。

一般的に、短時間で焙煎したコーヒーは、ムラになりやすく、比較的劣化(香りや味の成分放出)が速いのですが、酸味や香りが強めに出ますので、良くも悪くも豆の個性が強めに出る傾向にあります。

一方、長く時間をかけて焙煎したコーヒーは、香りや酸味が弱くなり、味がぼやける(よく言えばマイルドになる)のですが、ムラになりにくく、見た目が綺麗で、比較的劣化(香りや味の成分放出)が遅く、長期保存に向いています。

• 焙煎時間と香りや味の関係(同じ焙煎度で仕上げた場合)

| 焙煎時間 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 短時間 | ・酸味や香りが強めに出る ・豆の個性が強めに出る | ・ムラになりやすい ・比較的劣化(香りや味の成分放出)が速いので、長期保存に向かない |

| 長時間 | ・ムラになりにくく、見た目が綺麗 ・風味がマイルドになる ・比較的劣化(香りや味の成分放出)が遅く、長期保存に向く | ・香りや酸味が弱くなり、味がぼやける |

コーヒー焙煎のおおまかな流れ

コーヒー焙煎のおおまかな流れと火力、焙煎度ごとの煎り止めのタイミングは、次の通りです。

あくまで個人的な見解ですが、参考にして頂ければ、幸いです。

| 焙煎のおおまかな流れ | 火力 | 煎り止め |

|---|---|---|

| 予熱 | ||

| 生豆の投入 | 弱めの中火 | |

| ボトム(ターニングポイント) | ↑ 中火 | |

| (豆が黄色っぽくなる) | ↑ 強めの中火 | |

| 1ハゼ(パチパチ) | ↓ 弱めの中火 | |

| (1ハゼの終わり) | ↑ 中火 | ⇒ ミディアム |

| (1ハゼの終わりと2ハゼの中間) | ⇒ ハイ | |

| 2ハゼ(ピチピチ) | ↓ 弱めの中火 | ⇒ シティ |

| (2ハゼのピーク手前) | ↓ 弱火 | ⇒ フルシティ |

| 2ハゼのピーク | ||

| (2ハゼの終わりまでの間) | ⇒ フレンチ | |

| 2ハゼの終わり | ||

| 消火 | ||

| 煎り止め |

焙煎度ごとの煎り止めのタイミング(目安)

煎り止めする際には、豆の外観(色、しわの伸び具合、油の浮き具合)、煙の色や量(特に深入り)、においや香り、音(特にハゼ音)、時間と温度など、様々な判断材料がありますが、最終的には、複数の要素に基づいて、複合的に判断します。

煎り止めする際の判断材料

1.豆の色については、個々の生豆にもよるので、意外と当てにならないため、豆の色だけでなく、他の要素とも併せて、複合的に判断することが必要になります。

2.油の浮き具合や煙の色と量は、特に深入りする時の判断材料として、重要な要素となります。

3.においや香りについては、その時の体調に影響されやすいうえに、慣れも起こりやすいので、個人的には、参考にする程度で、あまり重視していません。

4.音、特にハゼ音については、ブラジルなど、豆によっては、ハゼ音が聞き取りにくいものもありますが、判断材料としては、とても重要かつ不可欠な要素となります。

5.ハゼからの時間は、豆によるブレも少ないので、判断材料として、重要な要素となります。

6.温度については、使用する焙煎機によって、その具体的な温度自体は違いますが、ハゼの起こる温度は、ほぼ一定なので、判断材料としては、とても重要な要素となります。

しかし、そもそも手鍋などで焙煎する場合には、温度自体が測定できませんので、残念ながら、その場合は判断材料として、使えません。

焙煎度ごとの煎り止めのタイミング

最終的には、複数の要素に基づいて、複合的に判断しますが、個人的には、焙煎度ごとの煎り止めのタイミングを、主に音、特に豆のハゼる音を基準にして、次のように判断するようにしています。

1ハゼ を判断基準にする

• ミディアムロースト

1ハゼの鳴り始めから、1分30秒~40秒くらい(1ハゼの終わり際)

注意点:フライングする豆がある(最初のパチ)ので、パチ、パチと3回確認した時点からカウントをスタートし、1分30秒~40秒くらいで、煎り止めします。

• ハイロースト

1ハゼの鳴り始めから、2分~2分30秒くらい(1ハゼの終わりと2ハゼの中間)

注意点:上記の通りフライングする豆があるので、1ハゼを3回確認した時点からカウントをスタート、1ハゼの終わり(1分30秒~40秒くらい)で消火し、後は余熱で、2分~2分30秒くらいで、煎り止めします。

2ハゼ を判断基準にする

• シティロースト

2ハゼが鳴り始めて、すぐ(2ハゼの入り際)

注意点:フライングする豆がある(最初のピチ)ので、ピチ、ピチと3回確認したら、すぐに煎り止めします。

• フルシティロースト

2ハゼの鳴り始めから、30~40秒くらい(2ハゼのピーク手前)

注意点:上記の通りフライングする豆があるので、2ハゼを3回確認した時点からカウントをスタートし、30~40秒くらいで、煎り止めします。

2ハゼ + 油の浮き具合 を判断基準にする

• フレンチロースト

2ハゼのピークを越えて、2ハゼの終わりまでの間

豆に油が浮いてくる状態を確認しつつ、油の浮き具合(てかり)を見ながら煎り止めします。

【参考】主要コーヒー生産国別の生豆に適した焙煎度

以下に、主要なコーヒー生産国別の生豆に適した焙煎度を、個人的にまとめてみました。

あくまで一般論としての個人的な見解ですが、参考にして頂ければ、幸いです。

| 生産国名 | ミディアム | ハイ | シティ | フルシティ | フレンチ |

|---|---|---|---|---|---|

| ブラジル | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| コロンビア | ○ | ○ | ○ | ||

| グアテマラ | ○ | ○ | ○ | ||

| コスタリカ | ○ | ○ | ○ | ||

| エチオピア | ○ | ○ | ○ | ||

| ケニア | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| マンデリン | ○ | ○ |

まとめ

コーヒー生豆の焙煎において、最後の「煎り止め」の工程は、そのコーヒーの香りや味わいを決定づける、最も重要な工程です。

煎り止めをする際には、豆の外観(色、しわの伸び具合、油の浮き具合)、煙の色や量(特に深入り)、においや香り、音(特にハゼ音)、時間と温度など、様々な判断材料がありますが、最終的には、複数の要素に基づいて、複合的に判断することになります。

本記事では、焙煎度ごとの煎り止めのタイミングを、主に音、特に豆のハゼる音を基準にして判断する方法を紹介しました。

手鍋焙煎のような「温度」を判断材料にできない場合でも、この方法であれば、ブレの少ない焙煎度ごとの煎り止めが可能となります。

併せて「主要なコーヒー生産国別の生豆に適した焙煎度」についても、あくまでも個人的な見解ですが、まとめてみましたので、参考にして頂ければ、幸いです。